唯一無二の視界

これはかつて中国から伝わったとされる「眼鏡」の昔の呼び名です。

その名からインスピレーションを受けた『靉靆く』には、

時代を超えても色褪せない“本物の眼鏡”であるという意味が込められています。

見て、触れて、かけて感じる、圧倒的な重厚感。

その至極のデザインは、緻密な最新技術と

日本の卓越した職人技と伝統文化が組み合わさって生まれました。

匠

匠

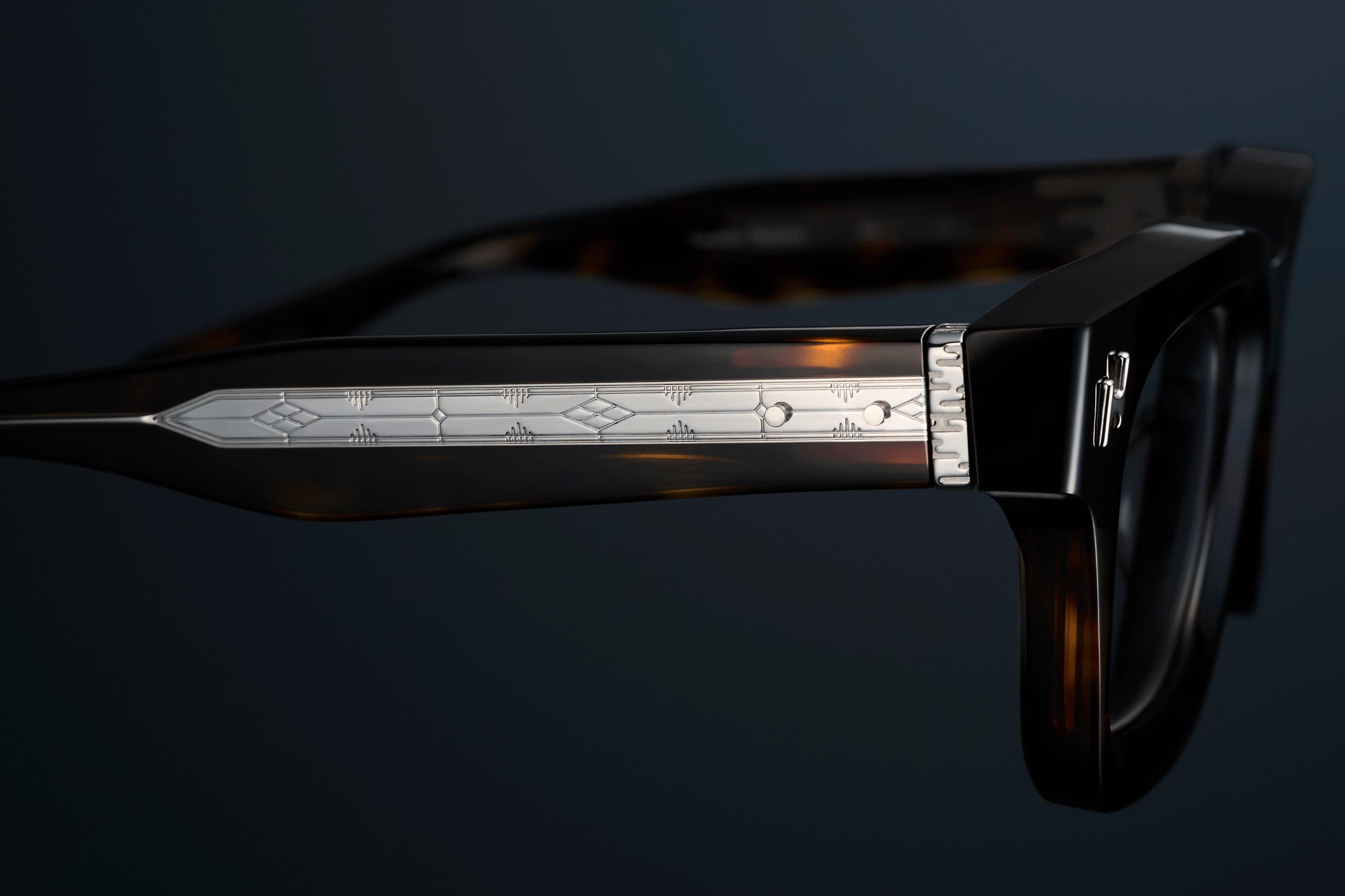

全てのフレームで際立つのは、ブラウン管テレビを模したような立体的な“テレビジョンカット”。

リムが削り取られ、レンズが奥まった陰影のあるデザインは、顔にメリハリをつけて目に力を宿します。その存在感は、一目見れば視線を奪われるほど。

フレームの外側は角が生かされたタフでソリッドな印象を与える一方で、肌に触れる内側は柔らかく優しい丸みを帯びた仕上がりに。職人による繊細な切削技術がフレームに軽やかさを纏わせ、同時に立体感を演出しています。

厚みのあるフレームを支えるのは、リムとテンプルを強固につなぐ7枚蝶番とリベット。

リベットに施されているのは、古くから着物などに使われてきた伝統的な霞の紋様です。

折りたたんだ時に見えるテンプル断面にも「霞」と「雲」の漢字が左右それぞれにあしらわれ、フレームの至る所に『靉靆く』のエッセンスが宿っているのが見て取れます。

深い霞の中で先の見えない様子は「永遠」を意味し、これもまた『靉靆く』が人生に寄り添い長く使うことのできる“本物の眼鏡”であることを表現しています。

テンプルの中の芯の彫刻に取り入れているのは、日本の伝統的な建築様式に見られる欄間(※)の柄。遡ること奈良時代、寺院建築での採光目的で使用され始めたといわれる歴史深い技術が、機能性と美的価値を兼ね備えた『靉靆く』を美しく彩ります。 ※採光、通風、装飾といった目的のために天井と鴨居との間に設けられる開口部材のこと。

そして、『靉靆く』を構成するこれら全てのパーツも、確かな技術を誇る鯖江の職人の手によって丁寧に仕上げられています。

デザインに一切の妥協を許さない細やかな技術の集積によって、世界に誇る『靉靆く』が生まれています。

上質な輝きを放つ眼鏡は「姫路白なめし革」を使用したしなやかなレザーケースに入れられ、一点ずつシリアルナンバーが振られた「越前和紙」のワランティとともに桐箱に収められます。

細部にわたるまで、そしてパーツや付属品を生み出す技術にまで日本のものづくりへのリスペクトに溢れた一本は、まさに正真正銘の「Made in JAPAN」。

世界に誇れる技術や文化を凝縮したフレームになっています。

技

技

『靉靆く』の眼鏡の随所に宿る職人の手技。

職人が手間をかけ、情熱を注いで一本ずつ作っているのは、実際に手に取れば感じていただけるはずです。

一般的に眼鏡は、フレームひとつ取っても、切削加工、研磨、洗浄、組み立てや仕上げ加工等、完成するまでに約10工程を要します。しかし、この『靉靆く』にはさらに多くの職人の技巧が凝らされています。

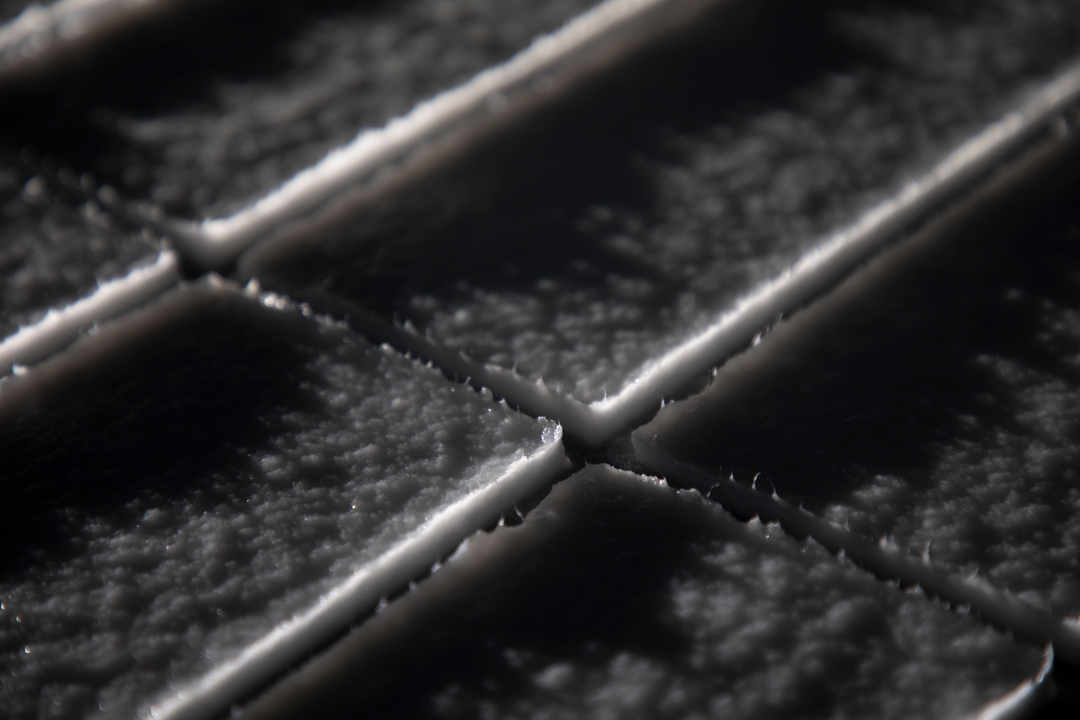

通常、フレームを切り出した後に行うバレル研磨。

ナイロンや木、竹など数種類のチップと一緒に機械を回して角を取る工程ですが、『靉靆く』はバレル研磨の後に、もう一度フロント部分に面を生み出すための切削工程を挟んでいます。

再度切り出した角を取りすぎないように、仕上げの研磨は機械ではなく職人の手作業で行われます。絶妙な塩梅が求められる工程を職人が手掛けることで、特徴である“テレビジョンカット”の存在感をさらに高めているのです。

このように、時間をかけて工程を丁寧に重ねるため、生産できる本数は限られています。

眼鏡フレームだけではなく、付属品にも『靉靆く』らしい日本の伝統文化を感じることができます。

ケースには今や伝統的な技術を受け継ぐ職人が日本でただ一人しかいない「姫路白なめし革」を、品質を証明するワランティには、1500年以上の歴史があり、紙幣にもその技術が使われている「越前和紙」を採用。特別に作った木枠の型で一回ずつ手で漉いて製作しています。

それぞれの職人の熱いこだわりが注がれた『靉靆く』。

日本の匠の手技が集結した精巧な一本は、その美しさを保ったまま長く使っていただけます。

魂

魂

『靉靆く』が生まれたのは、日本の福井県鯖江市。

日照時間が短く、降雪が多いため、農作物が育ちにくいという厳しい気候条件の中で、眼鏡産業が発展していきました。

その精巧な技術力で、今や「Made in Sabae」の認知は世界でも高まり、最高品質のフレームを求めて世界中の高級メゾンブランドのデザイナーが海を越えて訪れる場所となっています。

『靉靆く』のフレームには、土に還る生分解性プラスチックであるバイオアセテートを使用しています。地球にやさしい一方で加工しにくいといわれる素材を、特別に10mmの厚さで別注しました。『靉靆く』が最高の形で商品化できた背景には、このようなデザイナーのこだわりにも可能な限り応え続ける最高の加工技術を持つ職人がいることも忘れてはいけません。

ケースに使われる「姫路白なめし革」は今も昔も楽器や宝物など傷をつけたくない“本物”を包むのに使われており、信頼の証とも言える素材です。食用の鹿肉をさばく際に捨てられてしまう革を原料に、薬品を使わず、水、塩、菜種油だけでなめすエコレザーは『靉靆く』のサステナブルな信念とも共鳴しています。

色を一切混ぜず、ありのままの素材を生かしたシンプルなワランティに使用している「越前和紙」は、リサイクルが可能で1000年もの保存にも適している伝統的な素材。

「姫路白なめし革」同様、通常は繊維を採取した後に捨てられてしまうコットンのかすを原料にしています。世界に誇れる越前和紙もまた『靉靆く』の品質を証明するのにふさわしい日本の伝統技術なのです。

メガネクロスには、森林認証された樹林に生育し、伐採されたユーカリのパルプを原料とした100%植物由来の繊維である「テンセル」を使用。素材や生産工程において環境負荷の少ない世界基準のクロスです。

フレームはもちろん、付属品や箱、そしてそれらを生み出す各職人たちの技術。

このすべてが『靉靆く』には必要不可欠です。

職人不足により今後途絶えてしまう可能性がある伝統技術を一本に込めているのも、「100年使える品質」を叶えながら日本の文化や古くから伝わる伝統技術の素晴らしさを1人でも、1国でも多くの人々へ届けて、次の世代に繋ぐため。

鯖江で生まれる『靉靆く』の眼鏡が本物であることを、日本の“本物”の技術たちが証明しているのです。